SCARECROW<案山子> ■ 倉重光則

■ 風化

昼も夜も、近い所でも遠い所でも、ほとんど最後の微小部分まで解体され、さらに小さく粒々に磨かれながら、なお解体し続けている彼らのことを想うと、その秘められた記憶の歴史を遡って、巨大な闇と冷却と孤独の世界まで到ることを強いられる。

それから、長い浸食の作用と風化の過程を立ち戻り、気の遠くなるような途方もない試行錯誤の時間を通して、今、解体し続けているその所まで帰って来なければならない。

だが、彼ら砂たちの世界でさえ、われわれ同様、人格を付与されたその一粒一粒の正当な位置において自由にかたち造られた一つの世界なのだ、と敢えて断言することができるならば、そのほとんど盲目の闇に近い記憶の歴史を限りなく遡り、彼らが生み落とされるに到る地質学的、あるいは地形学的考察と、それが様々の運動の力学によって世界中に広がっていった運動の過程を考察することだけが重要なのではなく、現在における一つの状況が提起している命題に立ち会うことこそが大事なのだ、ということが分るのだ。

いずれ、みなすべてのものは亡び、解体され、無機質の世界へと還っていくだろう。ある観念の具体性を渇望する人のこころが苦闘の果てに耀しく打ち建てた偉大な古代文明の建築遺跡さえ、彼ら砂たちの前に跪き、共に崩れ落ちていく運命の波に晒されているように……。常に過ぎ去っていく膨大な歴史的時間の影を引きずっているもの達の脳髄の中の無言の呟きがまるで彼らの砂たち自身の呟きのように世界中の到る所から聞こえてくる。だが、実際、この月並みな私小説めいた嘆きと諦めの呟き以上に彼ら砂たちの不遇を象徴している言葉はないのだ……砂のように……崩れ……絶えず砂のように……崩れ……そして彼ら砂たちだけが日陰者で弱者の存在として孤独な烙印を捺され、哀れっぽい詩を携えて淋しく世界中を彷徨い、歩くことをずっと強いられ続けているのだ。

彼らのある所、たとえば陸地の涯、海の岸辺、絶え間のない乾燥と風化の波に晒される場所に立って、その広がりを眺めていると、生みの親である様々な組成を持った岩石という肉親からさえ遥かに遠く、あらゆる縁者の系図からも自由に、解体された孤立のままで、きらきらと輝きながら、流動する堆積〈砂〉となって大地の上に限りなく広がっている。

目の遠近法を無視して広がる、その遥かな広がり。何と明るい広がりの世界だろう。その一粒一粒が無償性の中で投げ出され、その一粒一粒が無償性の中で出会っている。何というきらきらする輝きだろう。いま、神も仏もいない所で全てが出会っている! 実は彼らこそが、あるがままに、散らばることによって出合っているという典型であるとさえ言えるのだ。

二つの違ったものが出合おうとして風が吹いてゆく。と、砂たちは、彼らの上を吹き過ぎていく爽やかな喜びや怒りの表情をそのままに一斉に飛び上がる。彼らが一斉に飛び上がってゆく様を見ていると、上の方では、かなり無鉄砲に荒々しく、四方八方に飛び散っているように見えるが、低空の所では一粒の後を一粒が追いかけ、整然とした流れと渦の層を作って流動してゆく。また、かなりの細部の所では、自分の隣にいるものたちの動きに楽々と身を任せることによって、次から次へと転がり続けている。しかし、やがては、飛び散っていたものたちも次第に流れの中に巻き込まれ、押し合いながら、それら一連の連なりが互いになだれ込み、集まりながら、全体として吹き溜ってゆく。

風が過ぎ去った後には、まるで戯れ遊んだ後の子供部屋のような、様々な喜びや怒りの表情そのままの痕が風紋という滑らかな波の形や、ぎざぎざの皺の形で刻み込まれている。

彼らが自分を表現する様子は、いつもある受動性を帯びているように見える。だが、それも、受け止めることだけが美徳であるというある種の品の良さにあるというよりは、むしろ楽々と身を任せることによって、自分を投げ出してしまうことのできる楽天的な活動にあると言った方が正しいのだ。自分なんかどうにでもなれ、かえってその方が気楽というものだ。そして、光のある所では光のように、影のある所では影のように、彼らは舞う。

それゆえ、彼らの活動は決して革命的であるようには見えないとしても、その最後の微小部分にまで解体してしまったという悟りにも似た楽天性と何ものにも媚びることのない乾燥と孤立という特性を利用して、どのような細部分にでも容易に潜り込み、あらゆるものに働きかけ、浸透し、自分たちの領域を次第に拡大していく強靭さを内に秘めていると言えるのだ。

世界中、到る所で解体する砂、砂たちは世の中をうまく渡っていく処世術のために、ただ、自分を解体するという強迫観念に取り憑かれているだけだろうか。しかし、どのような形でも、常に同じ状態のままに自分を保持しようと欲しないために、自らを解体の波に晒し、また全体というものに固執し媚びることがないゆえに、流れ、散らばる。彼らの広がりを見ていると自分の生立ちに縛り付けられて苦しむということや、過去の経験にこだわって悩み続けるということや、失うことを恐れて頑強に何かにしがみついて生きているということ、また、全体という名の下に、やすやすと自分を売り渡してしまうことが全くの茶番劇のように思えてくる。

われわれの人生は一回きりなんだぞ! 遅かれ早かれ、いずれは何もかも無くなってしまうんだぞ! 彼らはそんな風に言ってはいないだろうか。われわれの目の前に限りい未来が広がっているばかりだ! そのこころの自由さの度合いによって、全ては計られるのだ! そうして、砂たちは絶えず、われわれの脳髄が引きずっている観念的なものを突き崩し、目の前に広がっている事実に厳然として立ち合いながら世界に向って、ずっと巨大な刃を突きつけ続けているのだ。だが、また、何という虚しさだろう。まるで虚しさがそのまま豊饒さであるかのようではないか。

一粒の砂を掌の上に乗せて見る。突然、ある人のことを思い起こす。

そしてまた……そしてまた……ほとんど無数に存在する砂の数だけ、次から次へと思い起こされてくる。ある人々の顔と様々な思い出、微妙に違う性質と形と大きさと、色彩と、その表情の輝き、それぞれの中に秘めているそれぞれが、それぞれ違った価値を持ち、どれも同じものは二つとないのだ。

この広大な広がりの中で、そこに置かれた無数の微細な砂粒たちの集まりの中で、あの人はこの砂粒の中の一つ……そしてまた……あのことも……そしてまたあのことも……。

このほとんど無数に近い砂粒たちの広がりの中で、だが、そうして、ある特定の一粒が、確かに、そこに存在しているのだ。時に影に浸かされ、耀きながら、確かに、そこに存在しているのだ。

もう自分で自分が解らなくなってくる。もっと根源的なもの、自分の中にもある、もっと原初的なもの、絶えずある中心に向かって収斂し、自分を磨いていきながら、同時になお絶えず外に向かって拡散し、自ら身を投げ出していくという、砂たちの中にある求心性と遠心性、そのぎりぎりの所で絶えず現実化され、視覚化されてくる、ある方向性を持った運動の広がり……砂たちはやがて巨大な宇宙の広がりにまで、自分の全てを昇華していくという強烈な意志を、そうして続けているのだろうか。部分であると同時に全体である世界、受動的であると同時に能動的である活動体、また、同時に光と影である存在、存在しているように見えて存在していないもの、存在してないように見えて存在しているもの……。そうして類型という概念の枠の中から、絶えずはみ出して続けている。それが彼ら砂たちの在り方。

掌に握りしめた彼らの一粒一粒がやがて指の間から零れ、流れ落ちていった後でもなお、彼ら砂たちの世界は開かれたままの掌の上の空間にも残り、乾燥と孤立の中できらきらと耀きながら広がってゆく。

■ 真青な風景

真青な空、真青な海、真青な風景、〈私〉にとって無関係、服を着たまま海の中へ走り込む。走っても、走っても遠浅の海、水の中を覗く。「おもしろい」足が揺れ動いている。前へいったり、後ろへいったり、〈私〉の足は真直ぐにしているつもりだけど……。

笑われないようなものには道としての価値がない。われわれは冗談を理解した瞬間、悟りを体験する。 <老子>

色彩は確かに与えられていた。防波堤の壁の上の落書きにも、風で吹き寄せ集められた色の褪せた紙切れにも、正確には判別の難しいビニール製品、ペンキの付着した木片、形を失ったプラスチック、打ち寄せる波の中にもガラスの破片がゆっくりと旋回し光輝を発しながら流れていた。それらは至る所で確実に死の薫りを噴射し、核分裂を起こしながら化粧している。

■ イメージの崩壊は眼前にある

風が強かった。

海とは反対の方向に風は吹き流れていた。

それは植物の形によって解った。

湾の中心に位置している島に向かって、吊橋が海面を一直線に分断し伸びていた。

橋は歩くたびに不安定に上下していた。

数人の観光客が写真を撮りながら、口をパクパクしていた。

島の頂上に向って、夢中に走ることを意識した。

額に汗を感じた。

風は無かった。

今度は方向をかえて島の反対側へと降りた。

何事にも夢中になるものは無かった。

別に何も気にならなかった。

ただ単に、島の地面を見ながら歩行していた。

同じ歩幅で歩いた。

気になるといえば足元の枯れ草だけだった。

耳を澄ました。

音は無かった。

枯れ草はわずかに燐光を発しているように思われた。

大地の中に潜り込む根を想像した。

体はその大地と確実に接触していた。

体は活動しながら地中へと一歩一歩、沈み込んでいった。

地下で生存する生きもの、それと同時に出現する地下空間、その存在は重く皮膚にまとわりつく、地下=空間という思考が生まれる。そこでは、眼は必要としない感覚の世界、目によって計測不能、見ることの不可能性としての存在。奇妙な永遠性と濃密な沈黙の世界。

錆ついた金属、剃刀の刃、暗黒色の泥にまみれたビロード、土に包まれた白くて静かな陶器の破片、動物の死臭、貧しさ、不具、経済流通、微生物の流れ、犠牲、断念、ファンタジー、現在……リズムの不在。

生きたものは周りの厚ぼったい大地の中で、すべてのものたちの現実と共に確実に活動していた。

■ すべては海辺で始まる。

突然、鉛のような白い波が目に入る。それはアンモニアの海だ。荒涼とした海辺の中でそれと一体となって、たった一人で立っている気分に襲われる。数多い存在の中の一つでしかなく、現にその中の単純な円環でしかなかった。一つの空虚な眩暈なのか、それとも余剰のもはや耐えがたい意識なのか、それは投げかけた者の眼差しへの恐怖、鏡の底に姿を隠す影、それはすでに死に属している。

■ 真理はベールで覆われている。

A 「お前はいままで何をしてきたのだ」

B 「………」

A 「お前は今まで、何処をどのように旅してきたのか」

B 「………」

A 「お前は何故、生きている」

B 「………」

A 「お前は何者だ」

B 「……」

A 「いまここで何をしている」

B 「いま、ここ」

「いま、ここ」とは他とは取り替えることのできない瞬間であり、「いつ、どこ」という支配の時空を逸脱した時空である。過去は消え去り、記憶は突然に忘れされ無化される。まさに記憶はないのだ。

休むことなく生成しつづける「いま、ここ」の時空。いまだに何も形成されず、非領域化されたもので、制限もなく、前提さえもない。そこは運動と震動の世界。それらは〈私〉とは無関係に存続し、無関係に変化する、非連続的な不確定性生物であり、発展生成である。むしろ、それは過程である。「いま、ここ」の体験とは「忘却」と「健忘」をもって、その連続体〈現在〉に肉薄することである。

■ すべてはあり余っている。

すべては眼前にある。それは確実に現前している。精神は虚空に向かって飛散している。エネルギーは精神のものではなく物質側のものである。時計の音、決して変化せず何百ものリズムを刻んでいる。コカ・コーラの缶にくっついていたタバコの埃、ところかまわず投げ棄てられた、青や、黄や、黒の紙切れ、そのかたわらの生々しい赤をしているマッチ。

四散する事物によって呼び起こされる現実。〝空虚なる内実〟時空に余すことなく存在する現実、〝現実以外には何もない〟それを駆りたてる意識、原因は意識にあるのだ。夜が現われて、すべてを消し去り、深い闇に隠れても意識はそのことを知っている。事物が事物であるということを主張しているということも。

窓辺に置かれた黒いゴムで作られたトカゲの発する灼ける臭い。赤色をしたガスライターのボンベ、むかつくような臭いを発するテレビジョンの磁気熱が入り混ざった時空の中で夜はすべてを支配し、悲劇的で濃密な沈黙を生み出していた。

ぼくが死んでしまうとき、ぼくの知り合いだったあれらの物体はぼくを憎むのをやめるだろう。ぼくの生命の火がぼくのうちで消えてしまうとき、ぼくに与えられていたあの統一をぼくがついに四散させてしまうとき、渦動の中心はぼくとはべつのものとなり、世界はみずからの存在に還るだろう。

〈ル・クレジオ〉

■ SCARECROW

とある広がり 荒涼としている 二つの 三つの無数の 網の目のような 迷宮のような半島都市 高速道路のインターチェンジ パーキングエリア 地下鉄 屋外の大量の自動車の墓場 いかれたトラック野郎 青い塗料のブリキ缶 狂ったシグナルの赤色 足の下にアルミ缶が輝く グシャとつぶれる 赤 青 黄 黒 の液体がしみをつくる 変換 ボンという音がする だれもいない 果てしなく広い 太陽の乱反射により視界不良 粗い鉄条網のために通行不可能 放射線 神秘的で劇的で 残忍で性欲倒錯症的で スカトロジックで サド・マゾヒズム的で ガソリンをぶちまける 睡眠薬を飲む 実行には移さないが自殺を思い描く 夢の中の現実 ファンタジー 激しく笑いながら 子供のころの写真に火をつける 狂気 悪の仮面をつけて 強迫神経症 軽いノイローゼ 茶色く変色した白黒の写真が燃える オレンジ 青 緑色の色彩を発している ピチピチとかすかな音がする エナメルの燃える臭いに似ている 乾燥した空間に金属と金属の擦れ合う音が横断する 色褪せた週刊紙の紙片が見える 月から送られた地球の写真 風雨にさらされ 泥土にまみれ 干からび 青い地球はうすい水色に変色している その背後は無気味な暗黒の闇を見せている 眼差しは裸のままその暗黒の無限の深さの中へただ限りなく落ちていく もはやそこでは大地の思考は失われる 地球は決して安全な場所ではない いまや 人間が生きているのはいかなる大地の上でもない 不気味さ それは絶対的無の中 大地喪失

物質的なものとして 安全という意味の名の下に姿を隠してきた物質たち 彼らはもはや正体を隠そうとはしない 死臭を発しながら姿を現し始めている 散乱する事物 意識と同時に 個々の名称は消え 突然 それそのものが現れる すべては欲動している 昼とも 夜ともなく 静かなブルーグレーの色彩に覆われた時空の中で 事物は事物であることを主張し始めた しかし生きているのは彼らだけではなかった 足の下でも 奇妙な地下の生命によってうち震えていた 錆びついた空缶 釘 泥に圧縮され朽ち果てつつある木片 根茎 極微動物 微生物や細菌や寄生虫は深みに隠れて活動していた 彼らは火傷しそうな熱い液体を絶え間なく分泌し 垂れ流している いたるところに分泌腺があり 物質の奥深いところにも 目には見えないが沸騰をつづける水ぶくれがあった 街路 壁 空 通行人の皮膚 それは本物の器官であり 奇妙な病気にかかって それぞれが勝手に体を震わせている生きた部分であった もちろん死人も同じであった 表皮の落屑であり 細胞が消耗して 老廃物をちらかしている これらの残滓の底のほうからは 絶え間なく幼虫がわき出し 灼熱の中でも 卵の房は平然として発酵している すべては眼前にある 何が始まりで何が終わりだということもない 不安という言葉も 安全という記号もない 大気は静かさと同じ場所に停止している 息が詰まる 耳鳴りが虫の声と重なる 群生植物 何の不思議もない そこには事件の起るべき構図の中といったものが欠けている場所 次の日もこの場所は飽きもせずに反復されるに違いない 風景のカラッポ オディプスの悲しい目 主体の不在 入口の扉に塗られたペンキは乾燥した皮膚のように浮き上がり 剥がれている ゆっくり時間をかけて腐蝕され 薄茶色に変色していた 深くうちこまれた釘もだらしなく露呈し ぼろぼろに崩れている 蝶つがいや 釘もいたるところで堅さを失い 茶褐色に錆ついて 風化の一途をたどっている

海水は 上ってきた 過ぎていくものを思い出す 壊われたボートがなかば溺れて 泥の中に埋もれている ごみや汚物の山 泥のある個所 そして どんな具合に泥は柔らかく 同時にまた乾いているのか あるいは干されているのか どんな褐色 黄 緑 灰色 黒ずんだ色をしているのか そしてその匂いは それが求めているものは あるいは草 いましがた触れ 手にとった指のあいだで 湿って くっついて捉えどころのなかった これらの何本かの草 あるいは上部が斜めに刻まれている木の杭 土手のそばに立っている杭 やや傾いて 割れ 縦にヒビがはいり 白っぽくなっていて ところどころ頭の欠けた茶色の錆びた釘 いまでは判別の難かしいプラスチックの破片 それらは そこに残っていた 何か他のもの 名づけられない 他のもの もう何かわからないもの 何だろう こういうことは何でもないことだった

風は無かった 葉と草の林を通って公園へ出る そして動かない なぜならこういったすべてのものがたえず 過ぎゆき 常々 早くなったり 遅くなったり 全体としてはゆっくりと 過ぎていく もう動かない 生け垣の とある曲がり角で折れた枝があらゆる方向に交叉している 地面はそれ自体としては白い 壁を見る とかげがすべすべした石の表面を走り 動かなくなり ただ とかげの喉だけがぴくぴく動いている 空のさらに高い所では青く塗られた天空 その下で雲がいつまでも泳いでいる 雲のうちの一つはとても長く 絶えまなく形を変え 感じられないほど僅かな変貌をとげる 群れをなしたり 別れたり 壊れたり 山頂のまわりをめぐったりして そしてエーテルの中に溶けこんでいる 植物の刺棘は針のようにまっすぐで鋭く なにものかを待ちうけている よく茂った薮の中はひどく野蛮である 枝葉は交じり合い 葉はざわめき つんとするような匂いが薄暗がりの中から立ちのぼってくる 色あせた樹液の匂い 押し潰された果肉 葉は眩いばかりの緑色を見せている 蜘蛛の巣が小枝と小枝のあいだを被っている 黄と黒の縞模様と 赤い斑点の毛深い蜘蛛が悲劇的な目をして 絶えずまわりの様子をうかがっている 一本の草の茎を曲げ手でひきちぎる 一種牛乳のような白い液体が次第に裂かれた膜から滲み出し 茎より吹き出してくる 手の先に付着した白い液体の匂いがまわりを支配する 観念のすべては崩れ 思考の安全性と安定性は失われ 時空は無気味で不安定な状態に変貌し 行くべき場所も 時間も失なわれ 全身が痛み 空気はナマリのように重く 肉体は波打つ地上に圧縮され 世界がまるで病気になった日の夢を見ているようだ またしても通行不可能 その場にいる 遠ざかってから 当惑して立ち止まる ニ歩引き返し ふたたび遠ざかっていく 目と耳と皮膚の裏切り 膝はある位置から他の位置の状態へと移動する 腕は力無く下へ伸びて 震えている 体はブルーグレーの色彩に覆われ リビドーは過剰に上昇している 青い車が閃光を発し巻貝のように町の中を走り抜け消えていく ロボットの顔面のように軋む音を出しながら上空を見上げる 顔に目は無かった この欲望のジャングル〈現実〉を渉る以外に道が無い以上 見ること 聞くこと 食べる 笑う 話す タバコを吸う 感じる 生殖する 書く 呼吸する 痛を覚える 出血する 震える 怒る 苦しむ 叫ぶ 眠る 待つ それをやる意外逃れる方法は無い 愛するふりをしても もしかしたら愛する これらすべてのことを たとえ無駄骨であっても行うこと 鋭利な刃物を持ち 脱出不能のジャングルを切り拓いていくことだ 途方もない生物に変身しても また名付けようにも名付けられない怪物に変貌したとしても、その体のままに機能し、それを刃物として欲動する機械のように、混沌とした欲望のジャングルの中を蠢く身体となって切り拓いていくのだ。

世界がまるで病気になった日の夢を見ている、自分の夢を見た

湿潤な季節が明ける。太陽が大きなプリズムを拵える。目が分光器に変る。あらゆる色という色が地上に向かってばら撒かれてくる。赤、黄、橙、緑、青緑、青、紫 ‥‥‥。

そしてあらゆる物という物が輝き出す。と次の日の朝、辺り一面が突然、鉄工場に変ったような音に、驚いて目が覚める。鋳物を軽く叩く音、鋼鉄をやすりで擦る音、高速旋盤の回る音 ‥‥‥。それらの音はどれもみな乾いた金属音の響きで、様々な音質を持って、四方八方から響いてくる。地上全体が狂ったような不協和音の渦の中に巻き込まれていく。

蝉は、その単純な形態の中に一つの共鳴箱を備えた最も素朴な楽器そのものの存在だ。固い甲冑にはめ込まれた大小の宝石、シンメトリックに透き通った薄いジュラルミンの翼、鋭い槍、金色に輝く2本のアンテナ、伸縮自在の共鳴箱、それはまた鋼鉄の単純さを持った玩具だ。だが、足で踏みつけるのだけは止めたほうがいい。彼らの体は見かけ以上に繊細で、粉々に砕け散ってしまうのだ。

蝉は狂ったように鳴くことだけに専念しているように見える。ほとんど盲目に近い彼らの目玉が飛翔という喜びを彼らの中から奪っているとしても、そのことによって彼らは不自由を感じているわけではない。むしろそれによって、彼らは、共鳴箱の中にあるエネルギーの全容量を自然界のあらゆるものに全て放出してしまうことに没頭できるのだ。しかしそのことを蝉は知らない。知らないということ、その無知ゆえ、蝉の単純さの美があるのだ。

風が吹いて、緑の木の葉を翻す。微妙な太陽光線が木の葉に踊って、蝉に音波を送り込む。その音波を跳ね返す。木の葉の一枚一枚がそれを受け取って、青い空の海に向かって送り返す。音の嵐が押し寄せては返す。さざ波だけがきらきらと輝く。一つ一つの生存の形、激しい渇き、夏が輝いて、目の前を通り過ぎる。くらくらと目眩し、身を震わせながら名も知らない木の下に逃げる。激しい雷雨と共に降り注いでくる雨・雨・雨 ‥‥‥。

雨が止むと、地表の上に様々な形をした俄作りの小さな湖沼が、至る所にできあがる。足型に窪んだへこみ、タイヤの通った跡、敷石と敷石の間の溝、重い物を引き摺った跡 ‥‥‥。それら様々な形をした水溜りは、露出したまま残っている地面と組み合わさり、雨が上がったばかりの危なっかしい大気の中で、束の間の緊張した幾何学模様を作り出す。水溜りの空は深く、そのために、重力を支えている周りの露出した地面は次第に押し上げられ、見えなくなってしまう。あらゆる垣根は取り除かれ、重い粘液質の層が消え、実像と虚像、現実と幻想の世界がある明晰さの中で一つになる。〈自由〉が蘇る。地面の中の空に浮かんだ木々と枝の間、小さな黒い夜の固まりと固まりの間、白い輝きの中を蝶が8の字形飛行を繰り返し、鳥達がプロペラを回して飛び交う。浮遊性のトンボは勘違いして尻尾を跳ね上げ、水溜まりの空に向かって卵を産み落としていく。突然、地面に近い大気の層に引っかかっていた小さな水の粒子が、二つ、三つ、水面に落ちてくると、水溜りの世界は一瞬のうちに解体され、木々の枝は切れ切れになって飛び散り、プロペラは粉々になって砕け、いくつかあった黒い夜の固まりもぼやけて引き伸ばされ、ぼんやりした不透明な世界に変えられてしまう。水溜りの世界はすぐに静寂を取り戻し、再び〈自由〉は帰ってくる。

太陽に向かって瞼を閉じた時、眼球に現出してくるものは、すべて目を開けていた時に、視界に飛び込んできたある可視的世界の残像の連続体ではなく、目の中で純粋培養されたものの生き生きした世界なのだ。明るい鮮やかな色彩を背景に、薔薇色に輝く伸縮自在な軟体動物の繊毛、様々な形をした鳥と長い角の獣、千次元飛行するアメーバ、ゾウリムシ、綿形動物、得体の知れない鈎形の記号、解体された牛の側に横たわる人間、曲がった銛、やじり、菱形、赤茶色、黄土色、赤、白、オレンジ、そして黒い線。ゆっくり移動する時間を飛び越え、潜り抜け、飛び、跳ね、踊り、浮遊し、何次元もの運動を繰り返す生きものたち、自由空間に解放された彼らの姿は、鮮明に輝く輪郭を持って浮かび上がったかと思うと、退いていく。

目を開ける。すべてが眼前にある。それらは光の中で確実に存在し、現前している。

風はなかった。葉と草の林を通って公園へ出る。そして動かない。何故ならこのような全てのものが絶えず過ぎゆき、常に速くなったり、遅くなったり、全体としてはゆっくりと過ぎていく。もう動かない。生け垣のある曲り角で折れた枝が様々な方向に交叉している。地面はそれ自体としては白い。壁を見る。青が、トカゲがすべすべした石の表面を走り、動かなくなり、ただトカゲの喉だけがぴくぴく動いている。空のさらに高い天空は青く塗られていた。その下で雲がいつまでも泳いでいる。雲のなかの一つは、とても長く絶えまなく形を変え、感じられないほど僅かな変貌をとげている。群れをなし、離れたり、壊れたり、山頂のまわりを巡り、そしてエーテルの中に溶け込んでいく。

遠い、ずっと遠い、あの別の世界にそっと滑っていく、まるで泥土をすべるように、あの鋭い割れ目のある場所、鏡の反映、凍結、そして這い、身震いし、離れ、自己分解する音、

突然、あれがまた始まる・・・・。

そいつを知ろうとするが、それが掴めない。それは〈私〉の思考の中にいるのだ。そして、そいつはぬくぬくと埋め込まれた生命を持って、確かにそこに生きている。うずくまり、すぐにも掴まりそうだったのに、それを掴み損なってしまった。そいつの中心の方へと、注意深く、精密さと平静さを保ち、身を屈めながら、やっとまさにそいつを掴む。丁度その瞬間、そいつはふっと掻き消えてしまった。急激な逃走の動きと、羽ばたきのような摩擦音を残して、それは虚無の中に呑み込まれてしまった。

あれは何だったのか。掴み損なったものをせめて知ることができれば・・・・。

あの影が何だったのか、かすかに推量するだけでもいい。できれば・・・。

不可能だ。

あの不可思議な出来事はあっというまに逃げ去り、その後残されているのは血まみれの穴だけ・・・・。そしてまた日常の不透明さがゆっくりそれを埋めていく。

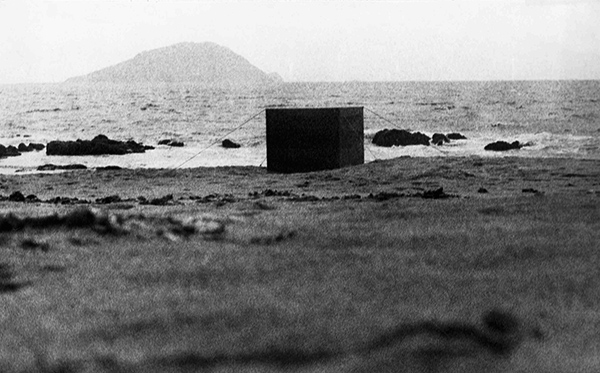

無題 1970年 160x160x160cm. 海水、砂、セメント、ワイヤー 志賀島(福岡)

「テクスト」は「織物」という意味だ。

しかし、これまで、この織物は常に生産物として背後に意味(真実)が多かれ少

なかれ隠れて存在するヴェールとして考えられてきたけれど、われわれは、今、

織物の中に、不断の編み合わせを通してテクストが作られ、加工されるという、

生成的な観念を強調しよう。

この織物・・・・の中に迷い込んで、主体は解体する。自分の巣を作る分泌物の

中で、自分自身溶けていく蜘蛛のように。 「テクストの快楽」ロラン・バルト