■「言葉と物ーles mots et les chosesー」

携帯電話にカメラが貼り付いてから、なんと人はあさましくなったことか。

ここにひとつの出来事が発生したとする。遭遇した人は、まず小さな箱をとりだして、対象物と安全な距離をとりながら、ボタンを押す。画面の一部を触る。

カシャ、カシャ− それはブラックボックスの中の記憶媒体のチップに刻み込まれ、保管され、時にはyoutube,facebook,ブログなどに転載され、消去されないままこの世に残存してしまう。

小さなスクープ、小さなドキュメント。しかし、見るのはモニターを通じて。すべてが均一化されている。

現代美術に遭遇すること。それは現場に身体(器)を運び、見て、聴いて、触って、においをかいで、皮膚で感じることから始まる。ありがたい事に、これは未だに『現場』まで行かなくてはならない。

現代美術に遭遇すること。それは、説明を必要としない「言葉と物」の前で、ため息をつくこと。

■ 向井修一(文)

これまで所謂「言葉と物」とそれぞれコラボレイション(この言葉は余り好きではなくなってきたが)を行ってきた。

言葉とは詩、演劇などであり、ものとは 現代美術、写真、身体表現、舞などである。

それらと対峙する時、それらが本来表現することとは別に自分自身のイマジネイションがかきたてられてビジュアル的な世界を創り音に置き換えてきた。

例えば、作品を説明する言葉が形而上的表現をしていても私にとってはただ「闇」というイメージで音「蒼い夜の旅」として現れたり、青いネオン管による作品もまた別の「Depth of Blue」という自身の音世界になったりする。

ひょっとしたら「言葉」と「物」は音に還元されるという事で私には同じものかもしれない。

今回は「色温度」ならぬ「音温度」をより上げて臨んでみたい。

■ 水野俊介(音楽)

剪定

冬、自宅を取り囲む勝手気ままに伸びた樹木の枝を切る。

枝は、からみ合い、幹は、細いままで弱々しい、

その幹が枝分かれした辺りから切断していく、

あまりにあっけなく一本の丸太のようになった姿は、ひどく残酷な風にも見えるが、夏には、切り口の回りから勢い良く新しい芽が吹き出してくる筈だ。

剪定された丸太の様な木を見ていると、改めて我々の目は、枝葉が揺れていることで風を認識し距離を計測しているのがよく解る。剪定された切り口の先、かつて枝が占有していた所だけ、あたりの木々のざわめきと明らかに違う「静寂」が形を持って見えて来るのである。「多分これが幽霊・・・?」と決めつける。

立ち木の切断面と切り落とされた枝の切断面には、まったく同じ切断面が存在すると当たり前に思っていたが平面として見比べてみれば年輪が対称化している、互いに向こう側に行けない「乖離」として、 それでは、「同じ」という切断面、どこにいったんだ?

見上げると真昼の空にうつろな月が張り付いていた。

■ 山田和夫(美術・パフォーマンス)

倉重さんの仕事について

1960年代になってアートの世界は大きな波にさらされることになった。

アートが成り立つ社会への批判を皮切りにアートを支えるシステム、アーティストの存在、制作行為、作品の定義に至るまで根源的な問い直しが行われた。

倉重さんの世代はそのムーブメントの最前線に立ちラジカルに問題提起をしてこられたと認識している。その時期の記録を見れば激しい問い直しの行為の過程がそのまま倉重さんのアーティストとしての自己確立と重なっているころがわかる。問うことがそのまま表現行為であり作品として結実しているのだ。その方法というか姿勢は現在もゆるぎなく維持されている。

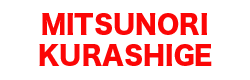

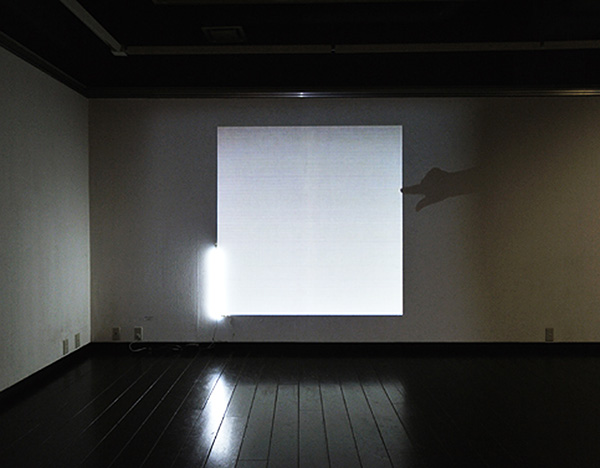

倉重さんの作品の基底にある矩形は世界を分節化するための視座そのものであり、矩形とともに世界が現象するとでも言える。現実空間に矩形が成立するその場・時に立ち会うことが制作の実態であり、鑑賞者が共有する位置でもある。作者は絶えずその原点に立ち戻る。したがって倉重さんには円熟とかの言葉は当てはまらない。

今回発表の場を共有させていただくことになったのであるが世代的には私は倉重さんの次の世代でありいつも倉重さんたちの背中を見ながら歩んできたと言える。パイオニアが全身で切り拓かれてきた道をたどるのだから自らのひ弱さは自覚している。この機会に自分を徹底的に洗い直したいともくろんでいる次第である。

■ 木原真男(美術)

KIHARA氏の作品へのオマージュ

ナマリのような白い波が目に入る 海水は上ってきた 過ぎていくものを思い出す 壊れたボートがなかば沈んで 泥の中に埋もれている ごみや汚物の山 泥のある個所 そしてどんな具合に泥は柔らかく 同時に乾いているか あるいは干されているのか どんな褐色 黄 緑 灰色 黒ずんだ色をしているのか そして ただようこの匂いは それが求めているものは あるいは草 いましがた手に触れとった草 指のあいだで 湿って くっついて 捉えどころのないこれらの何本かの草

ファンタジー それは決してイリュージョンではなく むしろ幻影であって 幻想ではない それは現実であり まさに現実世界である 眼差しがロボットの目のように移行する 見える 上部が斜めにきざまれている木の杭 土手の側に立っている杭 やや傾いて割れ 縦にひびが入り 白っぽくなっていて ところどころに頭の欠けた茶色の錆びた釘 今では判別の難しいプラスチックの破片 それらはそこに残っていた 何か他のもの 名づけられない 他のもの もう何か分からないもの 何だろう こういうことは何でもないことだった

精神のもっとも恐れる作用 それは多分あの閉鎖である 内的な眼差しがあらゆるはっきりした目的を棄て すべてこれ あの唯一無二の試み つまり自らの意識を意識するという行為 不毛にしてかつ苦痛に充ちたこの行為 そこではまさに 精神はもはや精神でしかなく それが在るところのもので在ろうとする 狂乱の意志だ 漂うものすべて 偶発的なものすべて交換にしかすぎない その行為はもはや一個のエンジンにしかすぎず そのエネルギーはもはやブレーキがかからないのだ 伝達は我々在るところのすべて生きた真実である 世界 現実 思考 言葉などは転移である ひとたび交換が止み 外部との交渉がなくなれば これはもう無力さだ

風は無かった 葉と草の林を通って公園へ出る そして逃亡する 幾何学的な図を作る白い建物の中へ入る 黒字に白抜きにされた巨大な文字 突然 目に飛び込む そして同時に目に映る「いま・ここ」の時空 そして見る 差異の差異化 それは強度と振動の発生する場所 言葉が 表面が 時空に飛散したままの状態で 同時に確実に存在している よかろう いかなる点まで 意識は言語と同様に限界が無いのだから・・・・

「何ものも、ぼくにとっては言語以外の何ものでもない、それが唯一の問題であり、あるいはむしろ唯一の現実である」 ル・クレジオ

■ 倉重光則(美術)