■ TETSUYA MIYATA's Article / 宮田徹也氏の評論文を読む

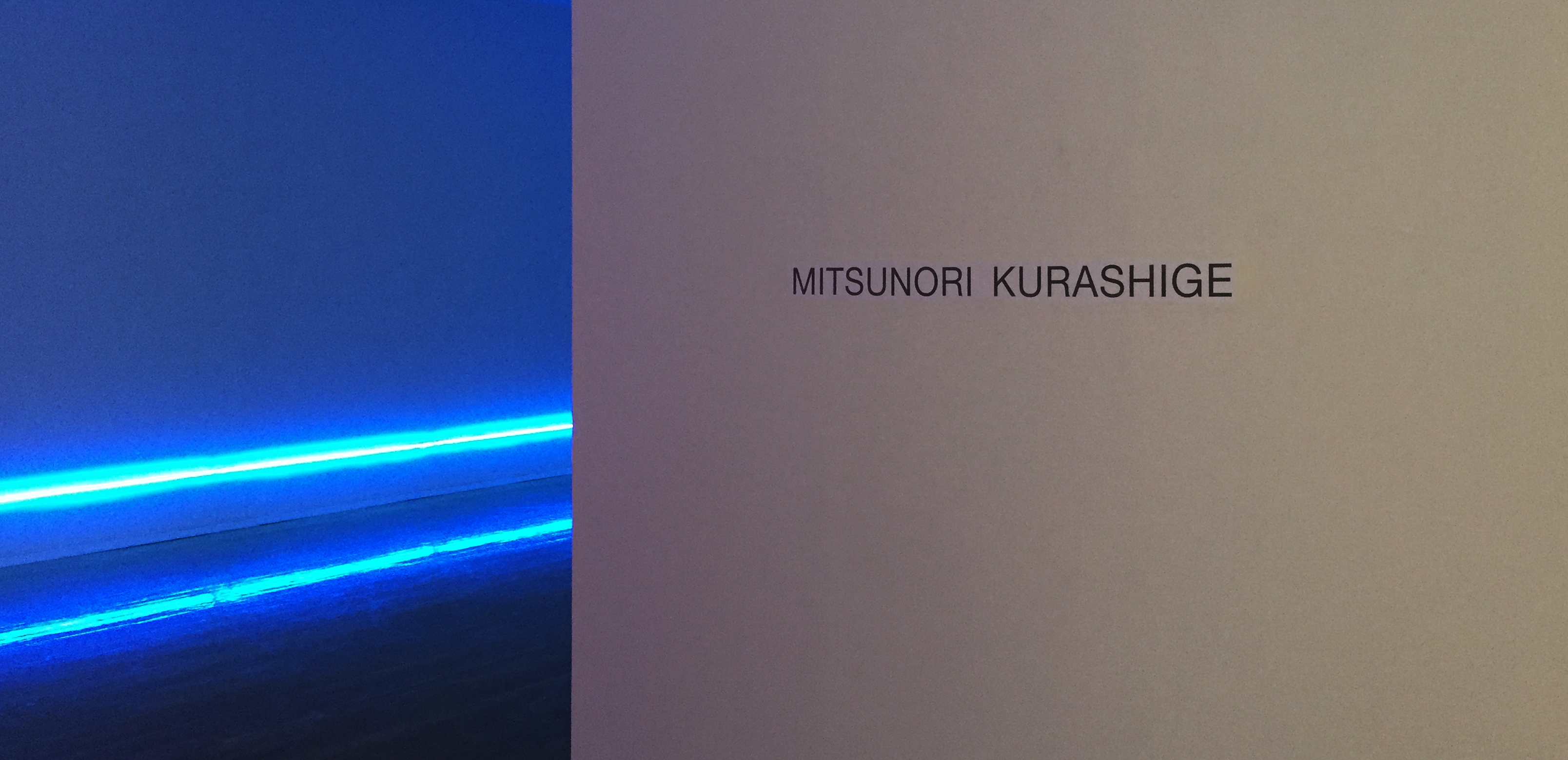

■ Untitled 380x380x6cm. neon conte Kaigandori Gallery CASO 2009

それは美術ではない。創造力である。

■ 宮田徹也

倉重光則はこれまで絵画、彫刻、インスタレーション、映像という、美術の様々な技法を用いて作品の制作を続けてきた。どのような技法を用いようと、倉重の主張は一貫している。この主張を解き明かすことが最も重要な使命ではあるのだが、今回課された条件について先に述べる。

倉重は無論、これからもその主張と探究に留まることを知らないであろうが、今回の展覧会とカタログでは特に青と赤と白のネオン管若しくは蛍光灯を用いた作品を主体にしたいという手紙が届いた。確かに倉重といえばネオン管だが、その色彩の相違に対して私はこれまで注意を払ってこなかった。

手元にある倉重の作品集を捲ってみる。確かに青と赤と白の光が満ち溢れている。先ずこの光が、本当に光であるのかを疑ってみる。作品集にある先行研究に頼らず、思索してみよう。倉重を考察するに当たって、倉重作品に内在する光と色を区別する必要があるのだろうか。

確かに倉重は、日本のライトアートの先駆者として位置付けられてきた。早い時期から映像に取り組み、光=電気で発光する素材を多く用いてきた。ネオン管は先進国の文化を象徴し、第二次世界大戦後の急速な資本主義を支える道具として利用される。その色彩は無限に存在するが、何故、倉重は青と赤しか使わないのであろうか。

ネオン管と蛍光灯を区別せねばなるまい。自然の営みを破壊し、太陽が出ていない空間に浮かび上がる不夜城での消費を演出するネオン管と比べて、蛍光灯は白熱灯よりも太陽に匹敵する明るさを保ち、昼夜の区別をなくして人間が行動できる空間を提供した。その殺風景な雰囲気は、主にオフィスのデスクワークで威力を発揮する。

ネオン管と蛍光灯の歴史を辿ることはしない。共に、原子力と共に近代に改良が繰り返されたこと、敗戦後に日本でも多く使われるようになったことは記しておく必要があるが、ここで科学的見地を記す必要はあるまい。重要なのは、倉重が蛍光灯を「白」と認識して素材として使用し、ネオン管との区別をつけない点にある。

倉重にとってネオン管か蛍光灯かといった問題は存在せず、単に、青と赤と白という色彩が必要なのではないかと推測することが出来る。倉重に問題を転化するのもどうかと思う。倉重は、自己の作品が発光することよりも、色を存在させることのほうに重きを置いていると私は解釈する。

世界には様々な色がある。それは当然、発光するか反射するかの二つに分けられる。反射する色は発光する色から多大な影響が及ぼされる。発光する色は反射する他の事象や事物に対して干渉を施すことが可能となる。倉重が重要視しているのはこの干渉ではなく、どのような条件下においても影響の受けない色の一つの形ではないだろうか。

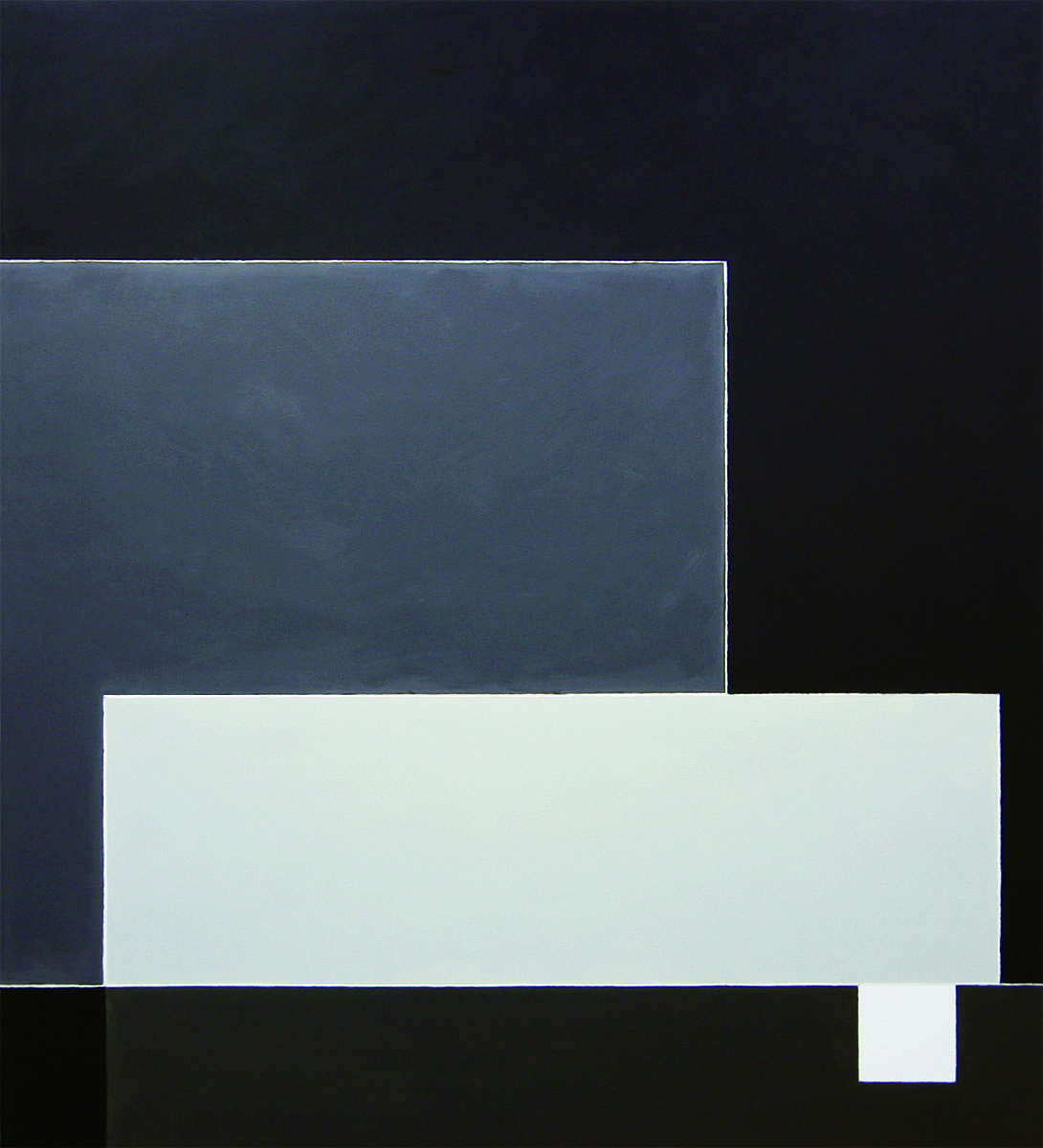

倉重は絵画も描くのだから、反射する色の性質についてもよく知り、こよなく愛している。倉重が絵画を描く際に、油彩、膠彩、アクリル、ペンキとどのような画材を使用するのかは問題ではない。大切なのは、倉重が反射する色と発光する色の二つを操ることが出来ることにある。そして両者を時には離し、時には混在させて作品を制作している点にある。

そのため、倉重がネオン管と蛍光灯を使用することを言及するよりも、青、赤、白という色彩と倉重の作品の主張との関係性を探らねばなるまい。しかも、「絶対に変更がない色彩」という限定がここには付せられる。このような限定を行い、作品を制作した作家として、山口長男(1902 ~ 1983 年)を想い起こす。

山口は1953 年頃からシナベニヤ板を支持体に、一画面に二色のみ(イエロー・オーカーとアイボリー・ブラック、ヴェネチアン・レッドとペルシャン・ブルー)の油絵具を用い、竹箆によって作品を制作するようになった。つまり、色彩においては四色となっても、実際は二種類の作品のみに自己を限定したのであった。

このように記せば、山口の作品とは黒地に黄色か赤ではなく、黄色地に灰黒、赤地に藍黒の図が描かれるといった逆転現象が起きていることを察知するのは容易い。当然、地と図を反転させても構わない。ともかく山口が単なる地に図を描いているのではなく、地は図に、図は地に転換するという自然の刹那の「過酷」を見せてくれるのは確かだ。

山口の境地はここにある。すると倉重はどうであろうか。油彩の山口に対して、発光する素材を用いる倉重の作品に、地と図は存在しない。発光する色彩は他の事象と現象に影響を与え、辺りをその色に染めるか、若しくは闇の中へ吸い込まれるだけである。すると突如、発光する色彩が色であることをも止め、事象と一体化することに気づく。

事物ではなく事象と一体化すること。では事象と現象の区別を何処で付けるのか。哲学的には事象とは形に表れ、現象は感知されるとある。倉重の作品はその両者に作用するが、最初に記した通り、私の感覚的な言語を用いることにするので、厳密な定義を与えることはしない。

作品の外部を侵食する光と、闇に吸い込まれて戻ってこない光。前者が事象で後者が現象に成る程、つまらぬ考察はあるまい。侵犯と消滅が、倉重の作品において等価であるという見解が必要なのではないだろうか。それは何を意味するのか。作品と事物の間の境界線の消滅ではなく、むしろ、境界線の誕生がここにある。

私はこれまで倉重の作品に対して、KOKIARTS の個展(2012 年10 月)フライヤーに倉重の作品が持つ正方形とガスの思想を、M・デュシャンの遺作《(1)落下する水、(2)照明用ガス、が与えられたとせよ》と安直に結び付け、無と闇と「目に見えない部分」を区別し、作品と「自己」との関係性を探った。

その次はステップスギャラリーのweb で発表した個展評(2014 年1 月) であり、「見えない境界線」について言及した。いずれにせよ、私にとって倉重の作品で重要なのは「境界線」であり、今回もまた、境界線の誕生について感じていったのだ。しかし目に見えない境界線とは目に見える境界線であり、論考はまだまだ詰められていない。

あらゆる素材を用いても一貫する倉重の主張とは、何であろうと境界線ではないだろうかという問題提起にまでやってきた。その論考を詰める前に、倉重が照らす色彩は何故、青と赤と白を使用しているのかについて論じなければなるまい。私自身、これまでこれらの光に照らされ、吸収し、反射を繰り返してきているのである。

絶対的な青と赤。光の三原色の緑が抜けている。青を海とし、赤を太陽若しくは火山とする。ロマンチックな考察は後を絶たない。それよりも大切にしたいのは、光が発光するこという主体を奪われた状態を想起することにある。何ということではない、モノクロ写真でこの二つの色彩というか、作品が撮影された場合を頭に思い浮かべるだけでいい。

すると、青は白く、赤は黒へ向かうのではないだろうか。色彩を奪われたモノクロームの世界で倉重の発光する作品が語るのは、生と死、重さと軽さ、タナトスとエロスといった物語ではなく、単に異なる、そして「究極に対峙する二つの世界」ではないだろうか。そこでそれぞれに境界線が語られる。

では白はどう考えるべきなのか。真白な光こそ、純粋な闇を導いているという二元論を展開することは可能である。もっと重視すべきは、白も黒も光も闇もない状態ではないだろうか。それを単純に有と無に返してしまえば、論考は終わってしまう。見える/ 見えない、有る/ 無いという世界を超えていると達観するのも具の骨頂となる。

最近、考えていることがある。人間のみが「コストパフォーマンス」を気にし、生産力を上げる労働を行う為には休息を必要とする点である。この発想では、休息もまた労働に含まれてしまう。動物や昆虫を見よ。究極に必要最小限の行動をすることとは「無駄」なことしかしないことを教えてくれる。だから、虫はバタバタと死んでいく。

人間は生物の頂点を目指しその先の神へ近づこうとするといった、近代の思想から逃れることが出来ない。このような狂気の発想から人間を救い、回復し、尊重するのが現代美術の役割である。今日、その力が失われている中、倉重が境界線の発想を用いて闘争を繰り広げていることは知っているし、私もそう解釈している。

コストパフォーマンスに話を戻そう。人間の真の努力とは、創造力に委ねられている。これは芸術に携わる者だけの特権ではなく、全ての人間が携えているのである。それに気づかず生活に追われていることが大半である。芸術に携わると、創造力に自覚する機運が増えるだけの話である。

創造力は、労働と休息といった「労働」の往復では、絶対に発揮されない。休息と休息の往復も然りだ。「労働」のスパイラルから逃れ、思考することと活動することの往来である静と動に発想を導いたとしても、創造力は浮かび上がってこない。人間は睡眠中も夢を見て活動してしまうことがある。

では何処に創造力はあるのか。人間としての営みを「停止/ 中断」した時と場に、創造力は関与する。現象学のE・フッサールは「エポケ」によって世界の現象に身を任せ、そこに現れる実在に断言をしなかったが、E・フィンクは停止せずに現象と共に思索する方法を編み出したので、私の言う「停止/ 中断」はむしろフィンクに近い。しかしそれともまた異なる。

「停止/ 中断」は生を必要としない、虫のような、絶対的死なのかも知れない。そこには、境界線という概念も消失しているのかも知れない。倉重の作品の主張とは、この「停止/ 中断」にあるのだと私は発想する。むこうからこちらを往来するのではない。V・ニジンスキーは「高く」飛ぶのでなく「前」に跳躍する。その場に足を固める舞踏と倉重は近い。

他と比較することが不可能である絶対的「停止/ 中断」である倉重の作品から、我々は何を学ぶべきか。

(宮田徹也/ 日本近代美術思想史研究)

■ Untitled 110x110x5cm. Canvas. acrylics 2012

この本の目次に戻る ▶ この本の目次に戻る